一般社員😙「教育?勉強?面倒だしいいや!」

管理者🤔「教育?そんなコストかかることやってられない」

その考え方は危険です!

令和3年の介護報酬改定で、より生産性向上の必要性が高まっています!

詳しくは下記参照

介護における生産性の向上とは、介護の質を向上することによって可能となります。

介護の質の向上とは、どのようになされるか?

その重要な要素が「教育」です。

令和時代の介護業界を生き抜くために、介護における「教育」について考察します!

そもそも企業において、なぜ教育活動が必要なのか?

社員教育とは、企業が社員に対して「働く上で必要な知識」を提供することです。

企業には存在理由があり、目的があります。

企業は、社員が企業と同じ方向をむき、企業のビジョンとミッションを達成していくことを目指しています。その方向性を全体に落とし込み、正しい方向に進んでいくために、社員教育を通して自社の企業や理念、文化を伝えていく。共有する必要があります。

企業は、育ってきた環境や受けてきた教育がそれぞれ異なる人達が集まっています。個人の個性の尊重は大切ですが、個性や自由な行動を尊重しすぎると社員全員が自分の思うがままに業務を行うようになってしまい、企業としてまとまりが無くなってしまいます。

社員教育というと、外部講師を招いて実施する研修や集合研修などを想像される方もいるかもしれませんが、社員教育はそのような研修だけに限りません。

OJTや個別面談、資格取得支援なども社員教育の手段の一つといえます。また、実施するタイミングも様々で、入社時のみの教育だけでなく、長期間勤務している社員などを対象にした社員教育もあります。

介護士の教育背景のバラつきが、より教育の必要性を高める

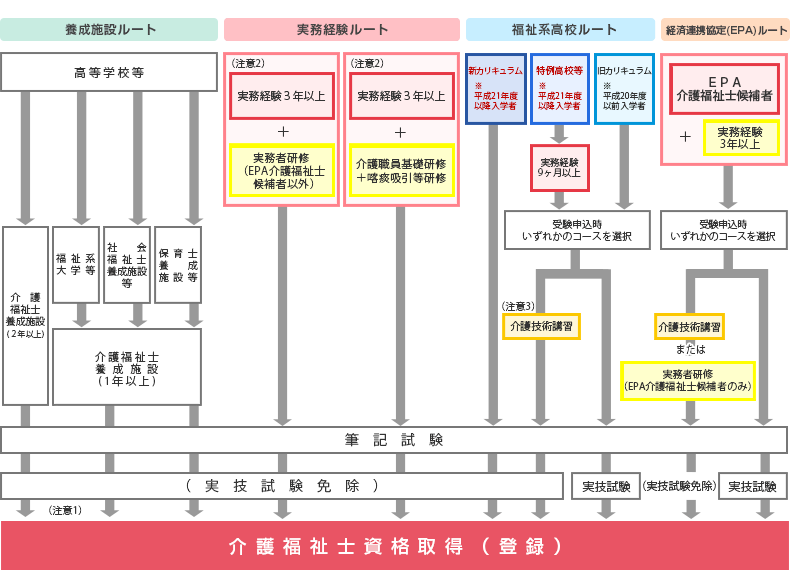

介護福祉士は、資格取得までの流れが複雑であり、教育背景が複雑です。

「出典:介護福祉士国家試験 公益社団法人 社会福祉振興・試験センター」

また、介護福祉士出なくとも、介護士を名乗って仕事に就くことは可能です。そう考えると、資格を持っていたとしても教育背景にバラつきがあり、更に有資格者と無資格者が共に同じ仕事を行っているという介護現場の現状は

知識やスキルにバラつきが生じやすい

状況であると、容易に想像できます。

知識やスキルの質低下は、サービスの質低下に直結します。

もちろん、介護業界で働く他の専門職であっても、知識やスキルのバラつきがあって当然です。

サービスの質向上ならびに生産性向上には

教育環境を整える

ことが必須であると言えます。

長く勤めれば知識やスキルは向上するもの?

結論から言うと、全くそんなことはありません。

ただ、一般的な認識として、勤続年数が長いほど

職員はより優秀となり、その結果としてサービスの質向上が成されるという感覚は存在します。

それは、厚生労働省が発信する、介護報酬の中の加算の考え方においても表現されています。

例えば

サービス提供体制強化加算において、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを推進する観点から、より介護福祉士割合や勤続年数の長い介護福祉士の割合が高い事業者を評価する新たな区分を設ける。訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護の特定事業所加算、サービス提供体制強化加算において、勤続年数が一定以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設ける。【告示改正】

【通所介護 サービス提供体制加算】

- 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が70%以上

- 介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が25%以上

- 上記のいずれかに適合すること

「出典:第199回 社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料 厚生労働省」

こういった加算の考え方が存在していることから

- 有資格者は質が高い

- 勤続年数が長い者は質が高い

という考え方のもとに加算が存在していることが分かり

また、それが一般に浸透していることが伺えますが

はっきり言って、資格も勤続年数も質に大きく関係しない

と言っても良いでしょう。

何故なら

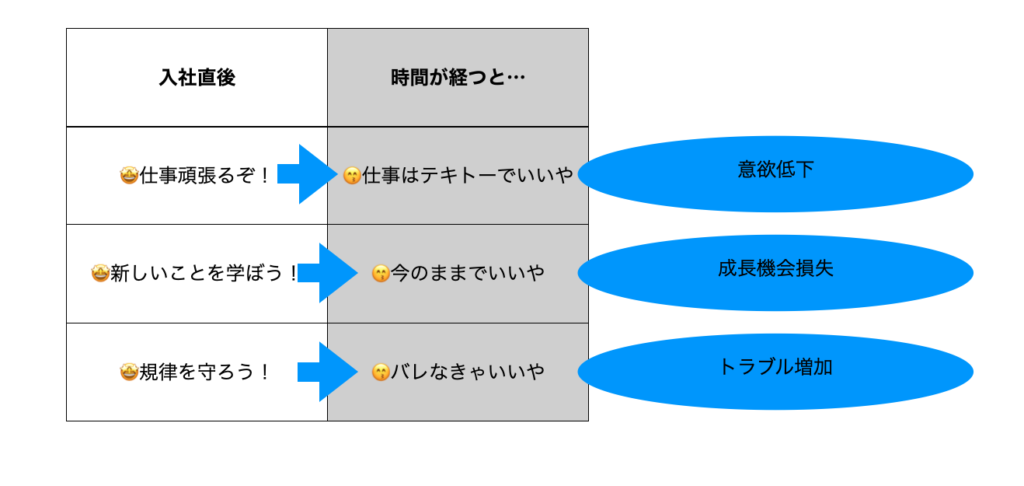

入社直後は意欲的な社員であっても、時間の経過と共に意欲低下していくことがあります。

更に、スキルや知識を向上する環境のない職場で考えてみたらどうでしょうか?

スキルや知識は入社直後とほぼ変わりなし、時間の経過と共に意欲は低下していく

それならば、むしろ入社直後よりパフォーマンスが低下しているといえるでしょう。

「参考:大塚商会」

まとめ

ある大学教授の言葉

「10年勤めたから、その業界の専門家だ!」みたいな顔をしている奴がいる。しかし、そんなことは全くない。その専門分野で活躍している者。学会等でもマトモな答弁ができる人材であれば、専門家と言えるだろう。

田中角栄の言葉

必要なのは学歴ではなく学問だよ。学歴は過去の栄光。学問は現在に生きている。

どちらも本質は同じことを言っています。

重要なのは

学び続ける姿勢

です。

日本人の社会人の平均勉強時間を知っていますか?

6分

です。

「出典:平成28年 総務省 社会生活基本調査」

平均なので、0分の人も多数いるという結果です。

話を戻しますが

スキルや知識を向上する環境のない職場

であれば、成長機会は個人に委ねられます。

その時、日本人の社会人がどれくらい勉強している人がいると考えられますか?

多くの人が、勉強しないまま、成長機会のないまま働き続けている可能性が高い

それが、スキルや知識を向上する環境のない職場です。

成長機会が0のまま、10年以上働き続けている人は大勢存在する可能性は

大いにあるということです。

そういった成長する機会のない、勤続年数だけ長い人達の能力は

成長機会の確保できている職場の1年目、2年目の職員の能力に劣る

そんなこともザラにあります。

経験年数=経過年数じゃない

成長機会のない中、過ぎて行った時間は、経験ではなく、ただの時間経過です。

つまり、教育機会、成長機会が間違いなく必要である

ということです。

それが、サービスの質向上ならびに生産性の向上に繋がります。

社員教育が必要であると認識し、教育実施後に得られる成果を意識する

そんな効果的な社員教育が重要になります。

コメント