令和6年度に更新された科学的介護情報システム(LIFE)。加算取得の中心となってくるであろう科学的介護推進体制加算について、更新されたにも関わらず、情報がわかりにくく困っている方は少なくないのではないでしょうか。

本記事は、令和6年度に更新された科学的介護推進体制加算(Ⅰ)に特化して解説しています。加算の算定に関して悩んでいるのであれば一読してみてはいかがでしょうか。

本記事は、すでにLIFEが導入されており、加算を取得したいという方に向けた記事になっています。

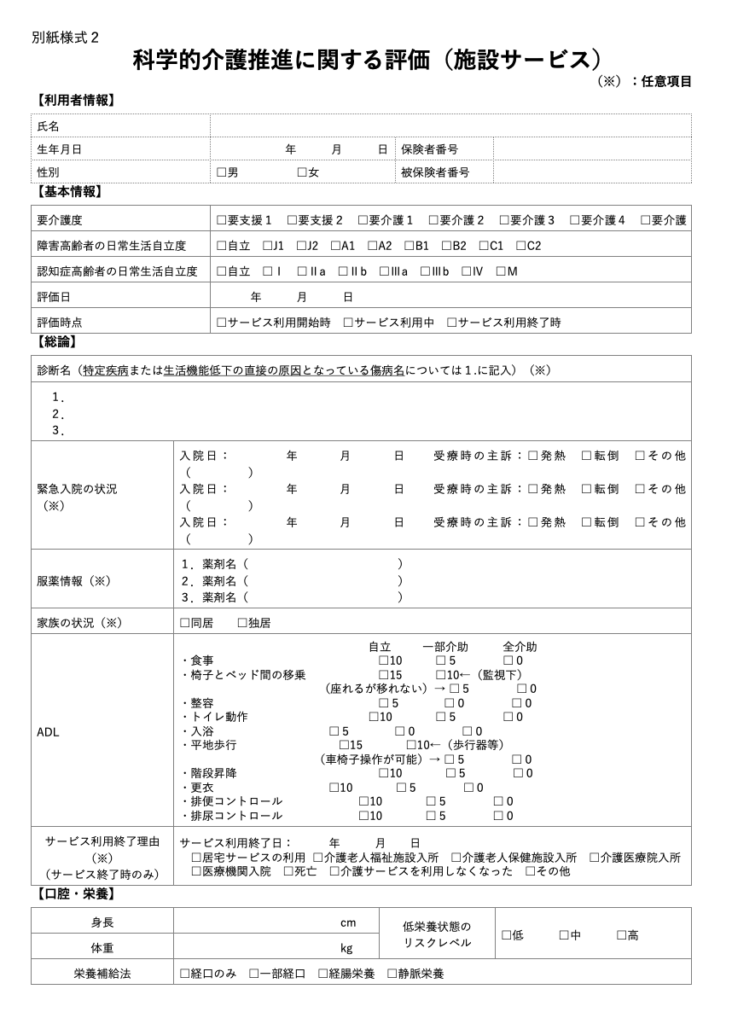

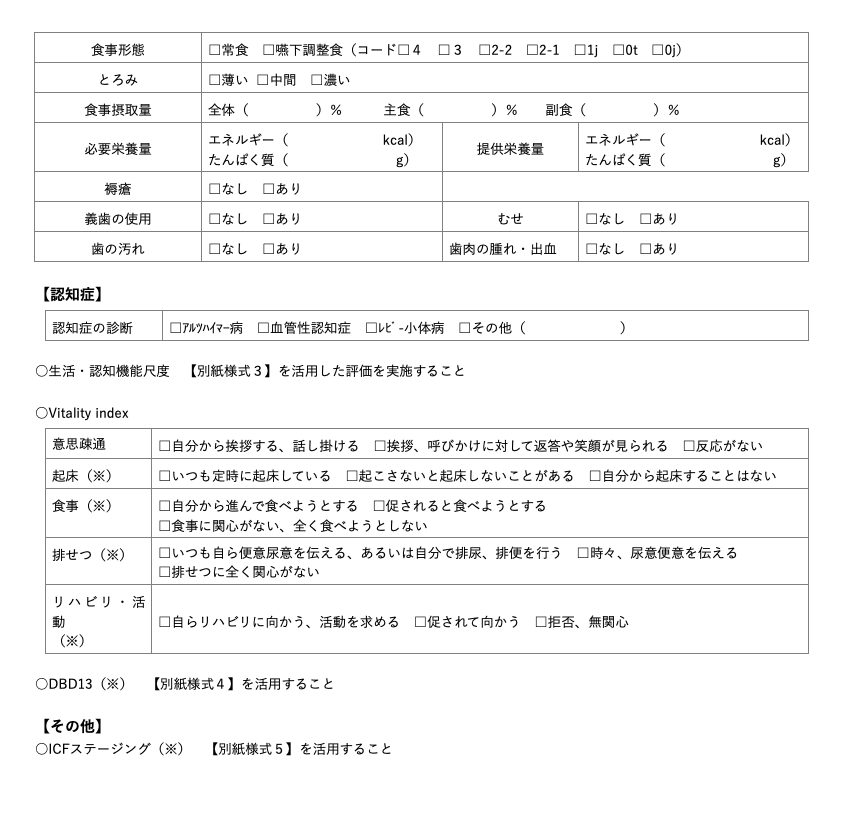

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)に必要な情報|LIFEに入力する事項

厚生労働省により、必要項目はピックアップされており、令和6年度に必要項目が更新されています。必須項目を「科学的介護システム(LIFE)」に入力して活用することによって科学的介護推進体制加算の取得ができます。

以下に厚生労働省が指定した科学的介護推進体制加算に必要な項目が載っている様式を紹介します。

↑の様式はこちら→ https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001242312.docx

引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html

上記の様式の中の「(※)任意項目」の部分以外は必須項目であるため、情報を集めてLIFEに提出する必要があります。(新LIFEシステムは令和6年8月1日以降にならなければ入力できませんが)

詳しくは以下を参照。

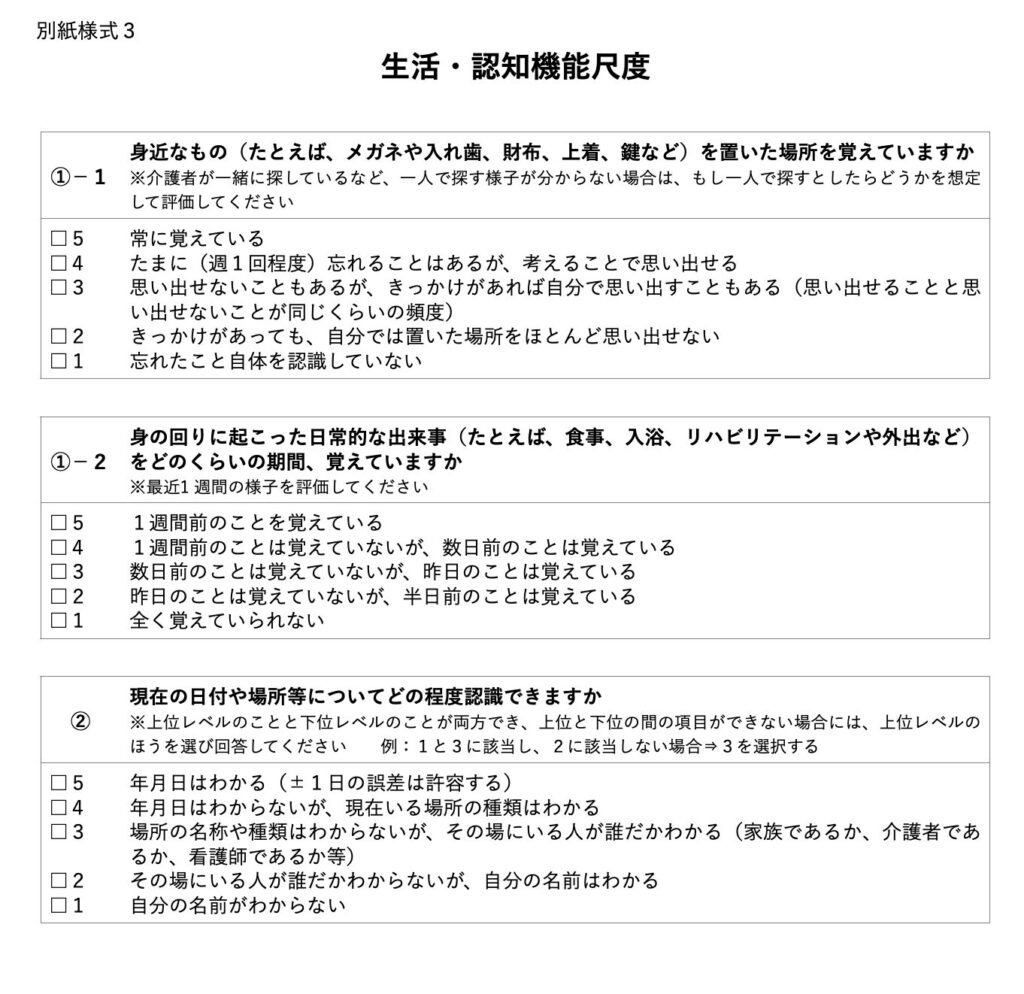

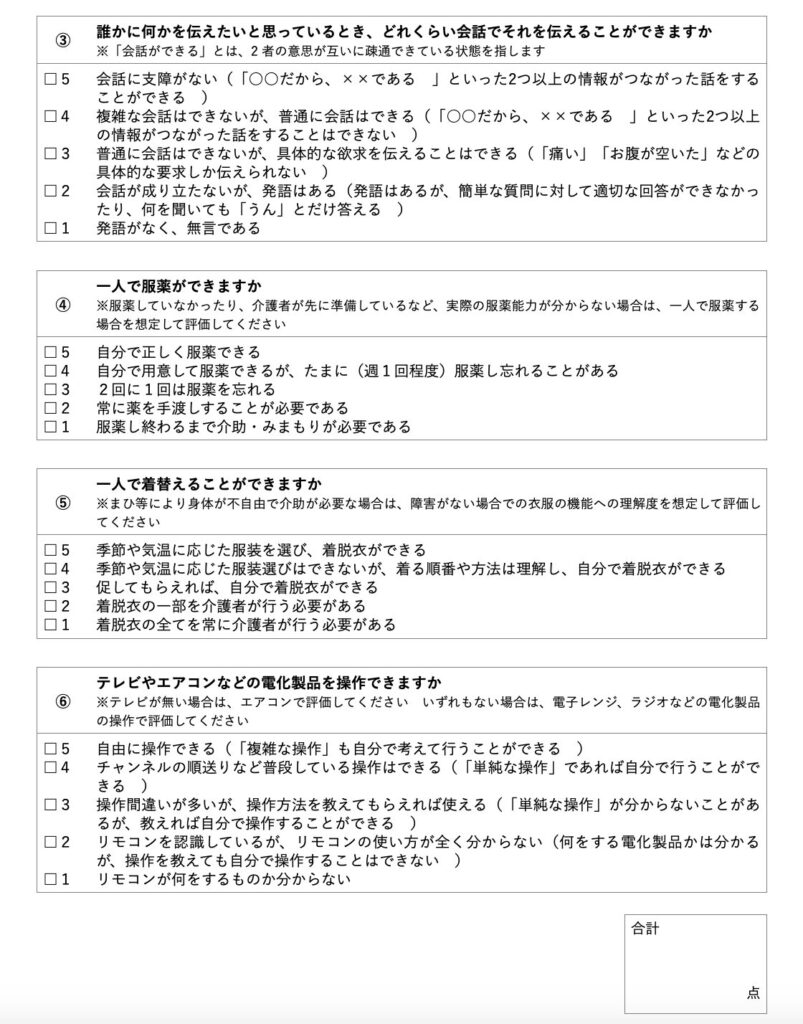

上記の様式の中で「生活・認知機能尺度」という項目があります。こちらも入力が必須であり、以下の様式が用意されております。

↑の様式はこちら→ https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001242313.docx

引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html

上記の様式の「生活・認知機能尺度」は、すべて必須項目になります。令和3年度には無かった部分になりますのでご注意ください。

入力するべき項目は多いですが、とても難しい内容ではありません。ただし、内容によっては専門職の力が必要になるため、協力を仰ぐ必要があります。

LIFEにデータを入力する者は管理者等に限定されるかもしれませんが、これだけの必須情報を一人で集めるのは大変です。

上記の様式を印刷し、現場の職員に項目に関する情報の部分を記載して頂いて、その情報を管理者等がLIFEに入力するといった形を取るのが良いでしょう。

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)の情報提出頻度

引用:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001195261.pdf

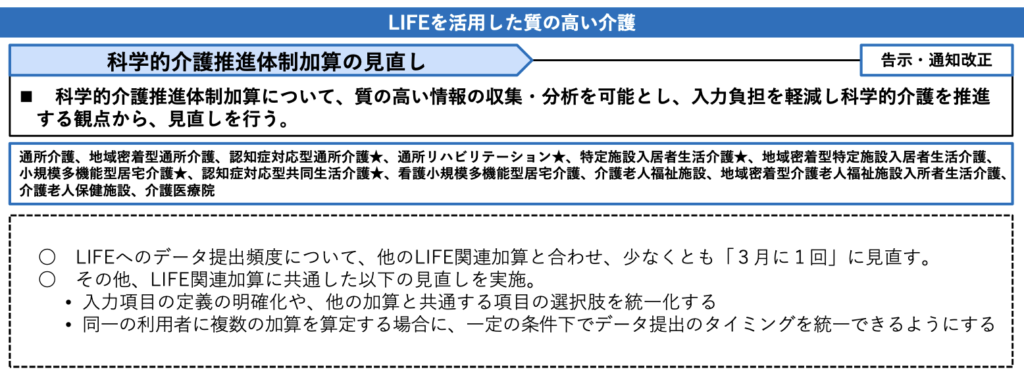

令和5年度までは「6月に1回」の提出で算定可能であった科学的介護推進体制加算ですが、令和6年度からは「3月に1回」に変更になりました。

提出頻度が増えましたので注意しましょう。

科学的介護推進体制加算の単位数|毎月算定することができる

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)は、算定できる事業所であれば40単位を利用者一人に対して毎月算定することが可能です。

仮に3ヶ月に一度入力が必要とされている加算であれば、中間の2ヶ月間は入力がなくても3ヶ月後にデータ入力があれば、当該3ヶ月間は加算を算定することが可能ということになります。ただし、その中間の2ヶ月間は、入力がないとしてもそれ以外の要件は満たしていないといけないことになります。

「引用:全国老人福祉協議会 LIFEがよくわかるQ&A」

情報の提出に関しては定められており、時期に関しては以下のようになっています。

- 既存の利用者については、加算の算定を始める月の翌月10日まで

- 新規の利用者については、サービスを始めた月の翌月10日まで

- 2回目以降の情報提供は、少なくとも3ヶ月ごとに翌月10日まで

- サービスを終了する利用者について、その翌月10日まで

※情報提供すべき月にできない時は、直ちに届け出が必要。この場合、利用者全員について加算を算定できない。

※厚労省は通知で、「PDCAサイクルにより、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要」と指摘。LIFEへの情報提供だけでは加算は取得できない、と記載している。

上記の内容は、令和5年度までに行なっていた内容とほとんど変わりありませんが「3ヶ月ごと」に変更になった点には注意が必要でしょう。その他の算定要件については特に言及されていませんので、それ以外の部分は同様の対応で問題ないかと思われます。

LIFEに情報を入力すれば、加算が自動的に算定される?|答えはNO

加算を算定するのであれば、一般的に国民健康保険団体連合の介護報酬の請求システム上で加算を算定することについてチェックを入れる必要があります。

加算の要件に関しては、厚生労働省から通知されます。また、Q&Aに関しても随時更新されていますが、データを入力したことによって自動的に加算が取得できるというものではないため、注意しましょう。

最後に

記事は作成時点の資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただくようお願いします。また、必要に応じて自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願いします。

コメント